電通・朝日新聞・2020東京五輪組織委。3つのキャリアで五輪5大会の現場に

アジア・日本で初めての冬季五輪、札幌冬季オリンピックが開かれた1972年。日本のジャンプ陣「日の丸飛行隊」が表彰台を独占して日本中が沸きました。その感動の余韻が残っていた地続きの大地、北海道函館市で私は生まれました。仕事で何かとオリンピックに縁がある私ですが、人生のスタートも地元開催のオリンピックイヤーでした。

私の父、幸一は英語教師でありながら「難聴」や「どもり」「吃音」の子どもたちの障がいを矯正する「ことばの教室」を主宰していました。週末には補聴器をつけた生徒が父を訪ねて、よく自宅に遊びに来ていたのを記憶しています。母・文子は、熊本・天草の病院で栄養士として働いていました。そんな両親と、三つ下の妹・奈々子(福岡県の町立中学英語教師)との4人家族。今も実家は函館市のトラピスチヌ修道院の近くにあります。

原田家の食卓には朝から、焼きたてのパンやチーズ、野菜のスープ、ホウレンソウやトマト、レバーや函館牛乳などが毎日、並んでいました。元栄養士の母の「食」で家族を守るこだわりは今思えば、すさまじかった。おかげで私は丈夫で健康な身体に恵まれ、小学6年で160センチ以上に身長は伸びました。

北海道教育大学教育学部附属函館小学校時代、道南で随一の俊足だった私は、陸上1000メートルで小5、小6で2年連続全道2位になりました。バレーボールでは附属函館ファイターズのエースアタッカーとして全道3位に。速く走る、高く跳ぶ。そんな俊敏性や身体能力が磨かれたのは、母が精魂込めてくれた手作りの食事のおかげだと改めて振り返ります。スポーツの楽しさ、勝負のスリル、勝つ優越感に憑りつかれはじめたのもそのころです。

小学5年のころでした。1983年の第37回福岡国際マラソンで瀬古利彦(ヱスビー食品)がそれまで並走していたジュマ・イカンガ―(タンザニア)をラスト100メートルで置き去りにした異次元のスパートを自宅のテレビで観て、衝撃を受けました。いてもたってもいられない興奮と感動が脳を駆け巡りました。レースを見た後、すぐ外に飛び出して、全力疾走したのを覚えています。小学校の卒業文集には「瀬古利彦のように」と書きました。

エスカレーター式に進学した北海道教育大学教育学部附属函館中1年になると、競技力はさらに伸びました。陸上競技1500メートルで北海道2位。初めて出場した全国中学選手権では4位入賞。当時好きだった女の子が「勝」という文字を刺繍したお守りを作ってくれて、それをランパンに縫い付けて出場したレースでした。全国の表彰台は0秒1差で逃したけれど、それが逆に、負けず嫌いの性分に火を着けることに。

もう少し努力すれば、全日本一をとれるのではないか。自分にはやってできないことはないのではないか。自信と勘違いが交じり合ったスポーツ漬けの中学時代。良くも悪くも、恥ずかしいほどに怖いもの知らずで、世間知らずでした。

高校時代も陸上競技に没頭します。1989年に北海道で開催された「はまなす国体」の強化指定選手に選ばれていました。高校になると、学年別で競っていた中学時代と異なり、全学年が同じ種目で競います。高1、高2と陸上競技800メートル、1500メートルでなんとか、北海道予選を勝ち抜き、全国インターハイ(神戸、高知)に出場しました。しかし、いずれも全国では予選敗退に終わりました。どちらの大会も、とにかく暑くて、北海道の選手には堪えました。さらに、ライバルたちが陸上の強豪校に進学して力をつける一方、自分はコーチがいない環境、自己流のトレーニング。中学時代より、勉強する時間も増えました。競技者として壁にぶち当たった時期でした。

全道大会で決勝に進出したが、インターハイ出場にはあと一歩届かなかった。

しかし、そのころ想像もしなかった転機が訪れます。函館ラ・サール高校の担任の英語教師から、都道府県1人ずつの高校生47人と、米国50州の高校生50人を交換留学させる米国政府のプログラムに応募してみないか、と声をかけられたのです。大学受験を意識し始める時期。同級生たちが目の色を変えて机に向かい出す時期に米国留学?と迷ったのは数分だけでした(笑)。これこそOnce-in-a-Lifetime Experience(人生で一度きりの経験)だと直感した私は、その日のうちに応募書類を書き切りました。

北海道教育委員会の選抜試験を突破し、弁護士のホストファミリーのもとから米ノースカロライナ州のNeedham B. Broughton 高校に通うことになりました。州都ローリーのマンモス校。2,000人ほどの生徒の中に日本人は一人です。最初は数学とタイピング、PE(体育)以外の授業は理解できませんでした。「やばいところに来てしまった」と気づいたときには遅かった。自分自身のことも英語で満足に表現できない挫折感と、孤独感を抱いたのは初めての経験でした。

ところが、得意の陸上競技が自分自身の窮地を救いました。渡米すぐにクロスカントリー・チームに入部。初出場した起伏のある約3.1マイル(約5km)のレースをぶっちぎりで勝ち、コースレコードにもあと9秒に迫ったのです。高2の高知インターハイで予選敗退したリベンジのつもりで、一発やって目立ってやろうとひそかに狙っていました。

地元紙The News and Observer/The Raleigh Times(1999年9月14日紙面)が伝えました。

「国際交流のためにHaradaは走る/ 日本から走ってきた留学生? / 自身初のクロスカントリーで優勝」。そんなユーモラスな記事のおかげで自分を取り巻く状況は一変します。

友人は爆発的に増え、今でも交流があるホストファミリーとの距離も縮まり、コミュニティにも受け入れられた。”Sports is Universal Language”(スポーツは世界共通言語)を体感し、まさに「ペンの力」に救われた原体験でした。その後、朝日新聞のスポーツ記者として25か国以上の国を取材で飛び回ることができたのも、この国境を超える「ペンの力」に勇気づけられ、「今度は自分が書く立場に」と奮い立ったからにほかなりません。

実は、この記事が出たあと、ホストファーザーに教わりました。「アキオ。クロスカントリーというのはある意味、チーム戦でもあるんだ。次のレースからはチーム全体が他校より上位で走れるように、集団で走ったり、声をかけたりしながら走りなさい」。自分が勝つことだけを考えて走ったレース。この記事はそんな無知だった自分やチームメートへの申し訳ない気持ちがよみがえる宝物のような記事でもあります。

高3の夏に米国から帰国し、その秋には英語と面接だけで受験できる上智大学外国語学部英語学科への進学を決めました。日本の受験生は各教科をまんべんなく勉強する傾向にありますが、私は留学中に走ることと、ホストファミリーや友人との交流を優先しました。

「その時しかできないこと」にこだわり、運転免許は米国で取得し、卒業年のプロム(フォーマルなダンスパーティ)にもタキシードを着て、リムジンを借りて、ドイツ人留学生のSteffanieを誘って決め込みました。だからと言ってはなんですが、数学や化学の「受験勉強」は高2の夏で事実上ストップしてしまい、上智の「外英」以外に進学の選択肢はありませんでした。

それならば、と割り切る気持ちも芽生えました。「英語」をとことん勉強し、好きな陸上を続けていこう。この二つだけなら自分にもできそうだ、と。そして将来は「スポーツ」✕「グローバル」という軸で職業選択をしていこうと、思いをめぐらせ始めたのもこのころです。

日本コカ・コーラ社担当のアカウントエグゼクティブ、シニアアカウントエグゼクティブとして「アクエリアス」「ジョージア」「森の水だより」などのキャンペーン戦略立案、ブランドマネジメントを担いました。

特に力を入れたのが「アクエリアス」のクリエイティブマネジメントです。

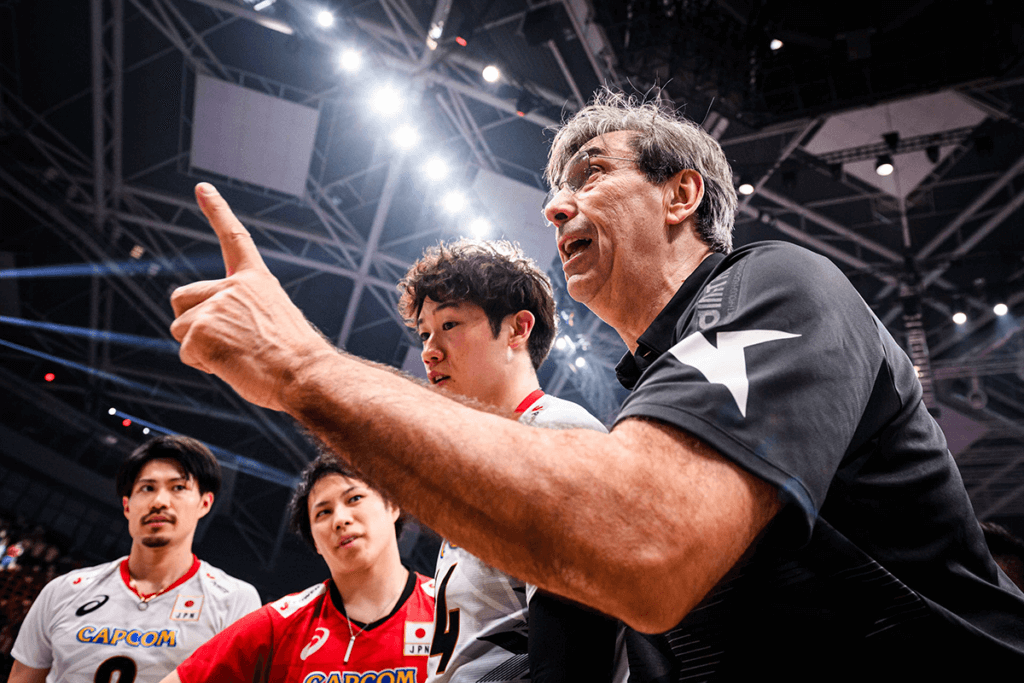

競泳のイアン・ソープ選手、メジャー・リーグのランディ・ジョンソン投手、サッカー日本代表の小野伸二選手や中村俊輔選手らを起用した「一生、スポーツ。アクエリアス」キャンペーンを担当営業としてマネジメントし、当時の競合、ポカリスエットを出荷量ベースで初めて上回りました。

電通での仕事はそれはそれは忙しく、一方で挑戦しがいのある、充実感にあふれたものでした。社内外のクリエーティブチームと夜なべして企画を練り、外国人役員に英語でプレゼンテーションする機会も何度となくありました。自分の手掛けたCMがテレビで集中オンエアされたり、関わった新製品がスーパーやコンビニに並んだり。アトランタと長野の二つの五輪の現場を経験できたり。まさに広告マン冥利に尽きました。

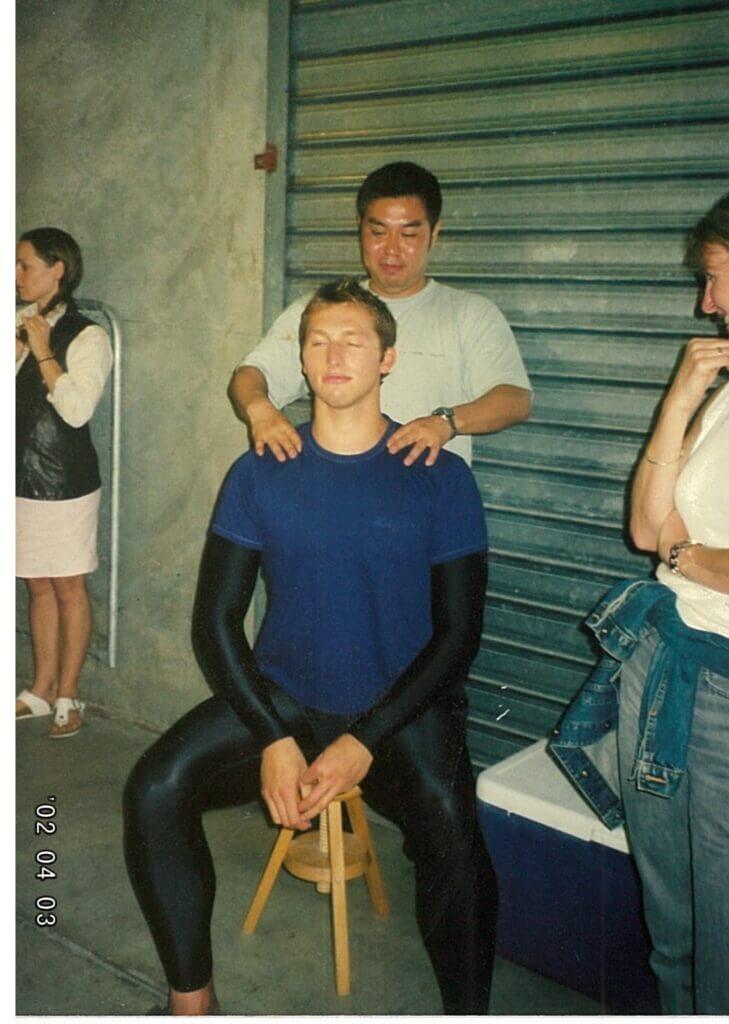

オーストラリア・ブリスベンで。

入社4か月後の1995年アトランタ五輪で初めての五輪の現場を経験する。The Coca-Cola Companyの本社があるお膝元のアトランタ五輪。街中がコカ・コーラの真っ赤に染まっていた。現地ではバスケットボール、陸上を観戦、視察。

缶コーヒー飲料「ジョージア」による「聖火リレーキャンペーン」の企画、実施を担当。オリンピック・ムーブメント醸成のため、芸能人やスポーツ選手、ニュースキャスターなどの「セレブリティ・ランナー」をアテンドし、全国の3ルートから長野を目指す聖火リレーに付き添い、全国をめぐる。長野冬季期間中はエムウェーブで男子500mを35秒99の五輪新で優勝した清水宏保選手のレースを観戦。

試合中ラインを割ったボールをピッチに戻す「ボールキッズ」キャンペーンなどを企画、実施。全国に約100万台あるコカ・コーラ社の自動販売機グラフィックのマネジメントなども手がける。

電通の営業を7年半経験したころ、身近にいるクリエイティブディレクター、コピーライターがまぶしく見えていました。自分もコンテンツをプロデュースするだけでなく、クリエイトしてみたい。好きなスポーツの表現者として自分を試してみたいという情熱がこみ上げてきました。

2002年秋、30歳で朝日新聞社の中途採用の門をたたき、記者に転職しました。スポーツ記者採用ではなく、一般記者採用だったため、高知総局で1年半、遊軍、県政(橋本大二郎知事=当時=番)などを担当した後、スポーツ部記者を志望しました。

数々の特落ちも経験し、原稿に時間がかかり、締め切りに間に合わず脂汗を書いたことは数え切れません。それでも、いくつかのスクープを世に出し、私に信頼を寄せてくれるたくさんの取材相手や同僚に恵まれました。今でも記者時代に巡り合った人は財産です。

プロ野球の番記者(広島、ソフトバンク、阪神)、サッカーJリーグ(広島、大分、福岡)、大相撲取材も経験。そのなかでも、特に傾注したのは五輪取材でした。アジア大会、世界の主要マラソン、各競技の五輪予選など、米・英・仏・伊・中・韓・フィリピン、ブラジル、UAE、カタール、クウェート、ヨルダン、イラン、マレーシアなどの海外でも精力的に取材しました。

現地で陸上取材を担当しました。

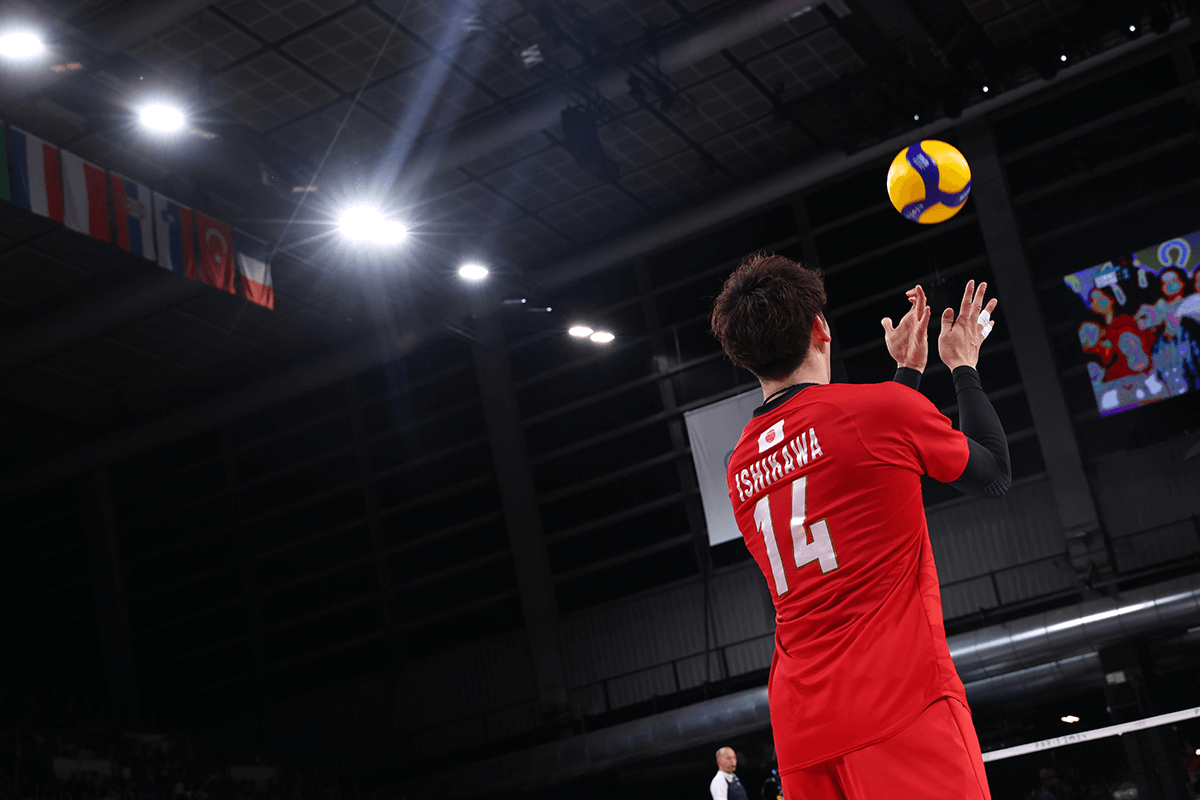

陸上、バレーボール、カヌースラローム、テコンドー、重量挙げ、射撃、トライアスロンなどをカバーし、現地取材班キャップを務めました。

2020東京五輪・パラリンピックなどに向けて、取材、紙面計画のディレクション、デジタル化の推進など、全国約80人のスポーツ記者をまとめました。

サッカー、バレーボール、ゴルフなど朝日新聞主催大会のマネジメントや、五輪ビジネス企画、五輪・パラリンピック関連シンポジウムなどを担当しました。

朝日新聞を退職することを決め、その後もスポーツに関わる仕事がしたいと転職活動をしようとしていた矢先、縁をつないでくださったのは朝日新聞スポーツ部時代の先輩でした。その先輩の紹介で、世界最速国際ヨットレースSailGP日本チームのPR・コミュニケーション・マネジャーに。日本チームCOOはプロセーラーでアメリカズカップに5度の挑戦歴がある早福和彦さん。CEOはロンドン五輪セーリング競技の49er級金メダリストのネイサン・アウタリッジ(豪州)。そんなセーリング界のレジェンドたちと毎日のように英語でリモート会議をしながら、日本ではまだ認知が低かった競技、リーグのPR戦略を練りました。

開幕戦のシドニーが現場での初仕事でした。日本から通信社と出版社記者計3人をシドニーに招きました。しかし、その直後の2020年春、新型コロナウイルスのパンデミックにより、年内の全レース中止に。世界中の港町を転戦していくはずのレースがなくなれば、PRの仕事もありません。グローバルスポーツと関わるとても魅力的な仕事だっただけに、とても悔しい思いをしました。

向かって右から3人目は男子49級ロンドン五輪金、リオ五輪銀メダリストのネイサン・アウタリッジ。

大会運営局会場運営担当部長。大井ホッケー競技場のVGM(ベニュー・ゼネラルマネジャー)として五輪本番の会場運営を担当しました。組織委員会に誘ってくれたのは朝日新聞記者時代に取材でお世話になった方でした。地元開催の五輪の現場責任者というポジションで、大会を運営するおそらく人生に一度切りの経験ができたことに感謝しています。

「ペンで、心を動かす」をミッションに、同じ朝日新聞記者出身の多田千香子とPen&Co.株式会社を共同創業しました。広告マン、新聞記者、セーリングチーム広報、五輪組織委職員。これまでのキャリアと経験を結集して、新たなスタートを切りました。自分をこれまで育ててくれた人たち、そしてスポーツそのものに恩返しをしていくつもりでこれからもスポーツをウォッチし、ストーリーを紡いでいきます。

![Pen&Sports[ペンスポ]スポーツ特化型メディア](https://sports.pen-and.co.jp/wp-content/uploads/2023/06/logo_sports_wh.png)