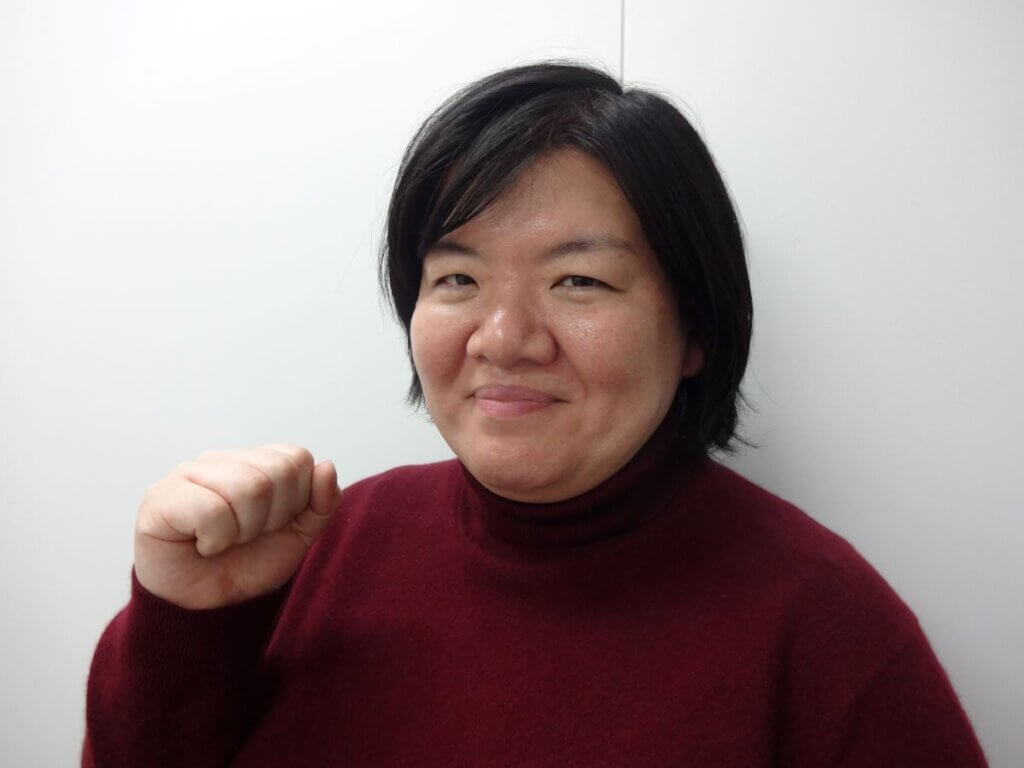

「お家芸」と言われる日本の柔道界で初めてとなる女性の代表監督が、世界の舞台に挑戦する。塚田真希氏。43歳。オリンピックでは2004年アテネで女子の最重量級である78㎏超級の金メダル。連覇を狙った08年北京は銀メダルだったが、体重無差別の全日本女子選手権では、男子の山下泰裕氏に並ぶ9連覇を達成した。文字通り、日本の女子柔道界の「顔」である彼女が、今度は歴史的意義のある代表監督として出陣する。

2025年6月13日からハンガリーのブダペストで開かれる世界柔道選手権を前にした先月5月3日。東京都北区西が丘の味の素ナショナルトレーニングセンターでは男女の代表合同合宿が行われていた。女子の稽古には全日本柔道連盟(全柔連)の世界選手権代表のほか、国際試合強化選手、都内の実業団、有力大学の選手、高校生の男子らも交じって稽古が始まろうとしていた。

指導陣を含めて整列した礼のあと、塚田監督がおもむろに立ち上がると、選手たちに近づきながら柔らかい表情でこう話した。「きょうは視覚障がいの選手らも来ています。皆さん、よろしくお願いします。指導陣の先生方もお願いしますね」。軽く頭を下げてから「それじゃあ」の後に「パン」と手を叩くと、選手らは最初の準備運動に入る前のトレーニングとして道場を走り出した。

レベルの違う選手らが練習に参加する時には、指導者なら誰もがやるであろう、注意伝達の何気ない一コマだ。だが、そこに「一体感」と「コミュニケーション」を大切にする塚田体制の原点がある気がした。普段の各道場と同じように一声かけることで、日本代表合宿という硬い雰囲気ではなく、通常の稽古の延長という空気感を出す。特に女子に多くみられる傾向だが、それで選手らは「ちゃんと自分たちを見ていてくれる」と安心感を持つ。加えて実業団、大学の指導者らも代表監督、代表コーチらと変わらぬ立場でその場にいる感覚を覚える。まさに一石三鳥の効果が出ていた。

所属先と全柔連、両輪でサポートが理想

母校であり、准教授、直前まで柔道部女子監督を務めていた東海大で、代表監督就任後、新たな年への意気込みを聞いた際に、彼女は言葉を選びつつも描く指導像を話し出した。

「この代表監督という立場を与えられて思うのは、これまで所属側で選手を選考される側にいた気持ちを、忘れないようにすることです。これまでも選手のことを大事に思ってきた。それが今度は所属先でだけはなく、全ての選手が大事な選手になってくる」

代表選考を含めて、課題とされている所属先との関係には人一倍気を遣うつもりだという。「所属先と全柔連の強化スタッフが両輪になって選手をサポートできる体制を理想としている。所属先と全柔連が、選手を取り合うというようなことになっては、本当にナンセンスなので」と話す。(下に記事が続きます)

代表コーチ時代の後悔と成功を糧に

根底にあるのは、16年リオデジャネイロ、21年東京の二つのオリンピックで代表コーチになった経験だ。初コーチだったリオでは78㎏級代表の梅木真美を担当したが、彼女は初戦の2回戦で敗退した。その時には実は事前にもっと考えていたことがあったという。

「でも、彼女を普段指導している先生方に遠慮して、めいっぱいサポートできなかった。引いていいところと、絶対に引いちゃあいけないところがあるが、出しゃばんない方がいいな、と思ってしまった。結果が出なくて試合が終わった後、指導陣の先生方に会った時に『すいません』と頭を下げると、涙が止まらなくなった。もっと出来たはずなのに自分から引いた。本当に後悔しかなかった」

「だから、東京で同じ階級の濱田尚里を再び担当した時には、『もう絶対に引かない。引けない』と思ってやっていた。その時に濱田の所属先の自衛隊のコーチにたくさんの話を聞いてもらって、『どういう風にしたら濱田本人にこちらの思いが伝わるのか』とか。

最後は『塚田だから任せてもいい』と言ってもらえるようになった。そして彼女は金メダルを取った。最高でした。選手の一番近くにいることを所属先の先生方が理解して、環境を作ってくれた。感謝しかなく、自分自身も報われた」

そんな自らの成功体験を基にした代表のコーチ像をこうイメージしている。

「ただ選手の要望を聞くだけの存在だったり、伝書鳩のような役割に収まるのではなく、人間関係というか、コミュニケーションを大切にすることかな、と思っている。お互いにいうことは言い合う。コーチボックスに座ったら、『この選手が金メダルを取るには何が必要か』を本人以上に必死に考えて、『ここだな』というのが出てきたら、それが最後の技術指導になる。コーチは応援団じゃあ絶対にダメなんです」(下に記事が続きます)

階級コーチ制廃止、国際情報提供を優先

強い思いを抱いて、これから厳しい道のりを共に歩もうと選び出したのが、以下の6人のコーチたちだった。

まずはJR東日本女子ヘッドコーチで、コロンビアの代表監督を務めてリオ・オリンピック70㎏級銀メダルのアルベアルを育てた早川憲幸氏。そして、昨年はパリ・オリンピックで台湾代表コーチを務めて連珍羚らを指導、その後にコーチとしてコマツに復帰した高市賢悟氏。神奈川県警の特別訓練コーチと全日本女子ジュニアコーチを担当してきた武藤力也氏。ブイ・テクノロジー女子監督で、元57㎏級世界王者の宇高菜絵氏。このところ有力選手を輩出している自衛隊女子ヘッドコーチの根本希氏。そして総務コーチとして、講道館国際部勤務で世界各国の情勢に詳しい岩永憲門氏を迎えた。

国際感覚を重視しながら、28年ロサンゼルス以降のオリンピックも見据えてジュニアとの連携もこれまで以上に深くする。そして、選手には何より、一早い国際情報を提供する狙いが伝わってくる。

そして、この代表コーチ陣には、過去にない特徴がある。これは男女を通じて日本では初となる階級別の担当コーチを置かない布陣だ。通常は1階級に1人とまでは行かなくても、体重別で軽量級、中量級、重量級くらいで、自らが選手時代にいた階級を担当する専任コーチを置く。2期目を迎える鈴木桂治監督率いる男子代表でも、もちろんそうしている。だが、今回の女子のコーチ陣は専門の階級を決めずに、全員が全部の階級を担当する形を取った。

指導者の少ない国では監督1人が全階級の選手を見ることもあるにはあるが、本家である日本で考えるとまさに異例だ。理由を尋ねると塚田監督は、「大前提として、ある程度出来上がっている選手を、さらにどういう風に引き上げるか、ということを念頭に置いた時に、優先順位というか、階級とかにこだわるよりも先にあるものがあるんじゃあないか、というのを最初に考えた」と話した。

「元々、仕上がっている選手たちにしっかりした情報を与えられることが大事かな、と思い、そのためには国際経験の豊富な人が選手も、私も心強いな、と思った。あとはさっきも話したように、遠慮とかせずにコミュニケーションを取れる能力があり、目標を達成するために何が必要か、と考え、最終的に技術的な指導に持っていける人と思った時にこの布陣になった。1人のコーチが何らかの理由で合宿等に参加できない場合でも、全員でみることにしておけば、対応できる。軽量級のコーチが重量級の指導をしてくれた実績もあるし、このことでネガティブな感情は本当に『0』」

選手らに尋ねると、そちらにも好評のようだ。世界代表の女子最年長30歳になる57㎏級の玉置桃は、「いろんなコーチから参考になるアドバイスをもらえて、自分にはとてもよい環境になっている。良いんじゃあないですか」と笑顔で話していた。

加えて、強みとしている国際感覚や情報の伝達は「外国勢を知っている」というよりもさらに踏み込んで、「外国勢ならどう考えるか」を各コーチと選手が直接やり取りしている。(下に記事が続きます)

海外に学び、選手も自立を

オリンピックスポーツだけでなく、世界で戦う競技では外国人監督や選手も、普段は海外で活躍して日本代表になる時だけ帰国するようなケースが増えた。日本で生まれ、発展してきた柔道も国際化の中で厳しい時代を迎えている。女子は東京のオリンピックで金メダル4個。7階級でメダルを逃したのは1階級のみだったが、パリは金1個を含むメダル2個に大きく後退した。変化して行くルールへの対応も合わせて、日本の女子柔道も海外から多くを学ぶ時期に来ていると言っても過言ではないだろう。

それを痛感している塚田監督は「私たちスタッフも、海外に学んでいきたい、と思っている」と謙虚に語る。だが、そこで最も大切にしているのはやはり選手たち本人の姿勢、意識だ。「日本の柔道は海外と比べると、練習環境とかで恵まれている。その分、選手は指導者に付いていくという感覚がぬぐいきれない。まだ、伸びていかなければいけないレベルなら良いが、シニアの日本代表なら選手本人が自立して、『ここがやりたい』という意欲に対して、こちらも『どうやってサポートするか』になる。結果を残している選手はそういう意識が強いと思う」。選手たち個人には指導陣、周囲に頼るのではなく、独り立ちした上で、次の次元として高いレベルのサポートを望むことを求めていく。

いよいよ就任1年目の大勝負が始まる。「今年は出来るだけ多くの選手と関わっていきたい。その出た結果によって、次の年が見えてくる。いろんなところにアンテナを張り巡らせ、広く、浅くというイメージ。先ず、今年の結果を受けて、次のオリンピックまでの残りの3年間を考えたい。強化もあくまでも生き物なので、その時、その時に対応できるように。今の心境を一言でいうと『挑む』です」

講道館女子部で試合が禁止されていたことなどで、日本の女子柔道界の競技化が始まったのは1978年。第1回全日本女子選手権が体重別4階級で開催された時だった。当時は先を行く欧州に「10年は遅れている」と言われた。そこから男子と同様に世界選手権が開催され、オリンピックは88年ソウルで公開競技に、続く92年のバルセロナからは正式種目になった。だが、現在でも競技引退後に指導に関わる女性は、日本国内では少ない。その最前線に立った以上、どうしても結果が求められることも理解している。

信念で選んだ6人のコーチを従え、独自とも言える戦略で日本の女子柔道の行く末を担う大役を背負った。その「覚悟」をしっかりと見届けたい。

Pen&Sports ニュースレター(無料)に登録する

スポーツ特化型メディア“Pen&Sports”[ペンスポ]は毎週、無料ニュースレターを配信しています。原田亜紀夫編集長が勝ち負けを伝えるだけに終わらない、舞台裏のストーリーや本質に焦点を当てたコラムをお届けします。読めばニュースの見方が多面的になり、きっと気づきがあるはずです。登録・解除はいつでも可能です。

![Pen&Sports[ペンスポ]スポーツ特化型メディア](https://sports.pen-and.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/スポーツを深くしる手書き_白字.png)

\ 感想をお寄せください /