パリ・サウスアリーナに鉄骨で組まれた仮設スタンド席はその時、歓喜と悲鳴が入り混じり、まっすぐ立っていられないぐらいグラグラ揺れた。パリ五輪バレーボール男子の準々決勝。日本―イタリア戦。最終第5セットだ。イタリアがマッチポイントを握る。私がいたカテゴリーC席(上階)のほとんどの観客が総立ちになって固唾をのんだ。数秒後、日本のコートにボールは落ちて、勝負は決した。

日本は2セットを先取、第3セットも24-21とイタリアを追い詰めていた。あと1点取れば、勝てていた。1次リーグを8位ギリギリで通過した日本が、1位通過のイタリアをストレートで打ち砕く。そんな「下剋上」のシナリオがすぐそこにみえていたが、試合はそこからもつれにもつれ、まさかの逆転負け。勝負事は下駄を履くまでわからない、とはこのことか。

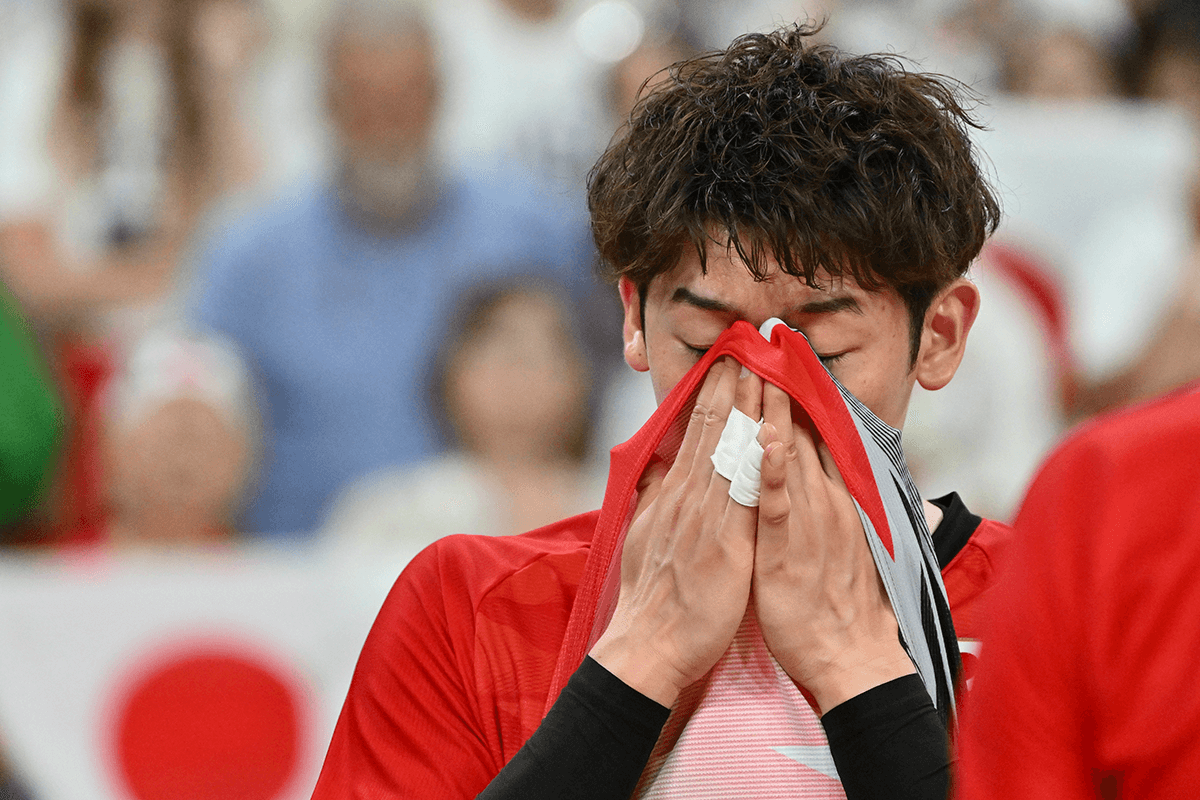

石川の涙、生で見たのは2度目

「ここにメダルを取りに来ているので、絶対に取りに行く」。そう話していたエースの石川祐希がフィリップ・ブラン監督のもとに歩み寄り、人目もはばからず泣いていた。これが日本代表を率いるラストゲームとなった指揮官の胸で、石川が親指で目頭をおさえ、ユニホームで涙をぬぐう様子がはっきり見えた。

普段は毅然としている石川が泣くのをみるのはこれで2度目だ。彼が中央大学4年の時、イタリア1部・セリエAラティーナに所属しながら4連覇を狙った最後のインカレ出場のためだけに帰国し、それを果たせず、3位決定戦にまわった大学最後の試合以来だ。その時も、チームを勝たせることができなかった悔しさがあふれ出た。

コートの外では感情をさらけ出すことがめったにない石川の涙は、それだけこのパリ五輪に懸けてきた証だ。

「メダルを取るとずっと言い続けてきてこの結果なので。それは受け止めなければならないと思いますし、みんなと作ってきた集大成がこういう結果に終わってしまったので、キャプテンとしても、エースとしても力不足だったと感じています。みんなベストプレーを出してくれたと思いますし、そこで、僕が最後に決められなくて。みんなに申し訳ない気持ちです」

イタリア、全員がセリエA選手

この日の対戦相手イタリアはこれまで9シーズンを過ごした第2の故郷であり、全員が自らと同じセリエAチームの所属選手だった。1次リーグでは調子が上がらず、米国戦では途中からベンチに下がった石川だったが、この日は相手選手の特徴や癖を肌感覚で知る自分がやらねばと奮起した。

試合を通じてサービスエース2本を含む両チーム最多の32得点。この32得点は五輪歴代4位に相当する、これぞエースという活躍だったが、相手も石川を知り尽くす。日本がどうしても1点が欲しい場面は石川にトスが集中し、そこにイタリアのブロックが立ちはだかった。ブロックポイントは日本の2得点に対し、イタリアは15得点をマーク。その歴然とした差が逆転負けの一因にある。

イタリアで学んだ「闘争心むき出しのバレー」

石川がイタリア1年目、セリエA・モデナへの3カ月半の留学後に取材したメモを読み返すとこう話していた。

「試合中、イライラした選手がバコーンとボールを蹴るんです。日本じゃ考えられない。でも、こんな闘争心むき出しのバレーもあるんだなと知りました」

「それで自分も、派手に喜んだり、ほえたり、イライラしたり、意識して感情をさらけ出すようになった。それがいいパフォーマンスにもつながった。少しわがままになってきたかもしれません」

あれから9年。技術もプレースタイルもリーダーシップの取り方も、バレーのすべてを磨いたイタリアを相手に持てる力は出し尽くした。28歳になった石川は世界屈指のアウトサイドヒッターに成長し、日本のレベルを引き上げた。「次の五輪のことは今は考えられない」と話す石川だが、今季から世界最強のクラブ、ペルージャで積む新たな経験が4年後につながると信じている。

Pen&Sports ニュースレター(無料)に登録する

スポーツ特化型メディア“Pen&Sports”[ペンスポ]は毎週、無料ニュースレターを配信しています。原田亜紀夫編集長が勝ち負けを伝えるだけに終わらない、舞台裏のストーリーや本質に焦点を当てたコラムをお届けします。読めばニュースの見方が多面的になり、きっと気づきがあるはずです。登録・解除はいつでも可能です。

![Pen&Sports[ペンスポ]スポーツ特化型メディア](https://sports.pen-and.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/スポーツを深くしる手書き_白字.png)

\ 感想をお寄せください /